Foto: Alice21, Pixabay License

Während die Politik für eine beschleunigte Flurbereinigung unter den Krankenhäusern sorgt, setzen sich Betroffene immer häufiger gegen das Kliniksterben zur Wehr. Besonders kleineren Städten und ländlichen Räumen drohen Versorgungsmängel, wenn sich die staatliche Gesundheitsplanung weiterhin kommerziellen Interessen unterwirft.

Von Thomas Fritz

Das Krankenhaussterben hält unvermindert an. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft gingen allein im vergangenen Jahr knapp 70 Häuser in die Insolvenz - ein Prozess, der sich künftig noch beschleunigen könnte. Entscheidender Treiber der Schließungen ist die politisch erzeugte Finanznot, die sich in einem eklatanten Personalmangel in der Pflege niederschlägt.

Ungesteuerter Kahlschlag

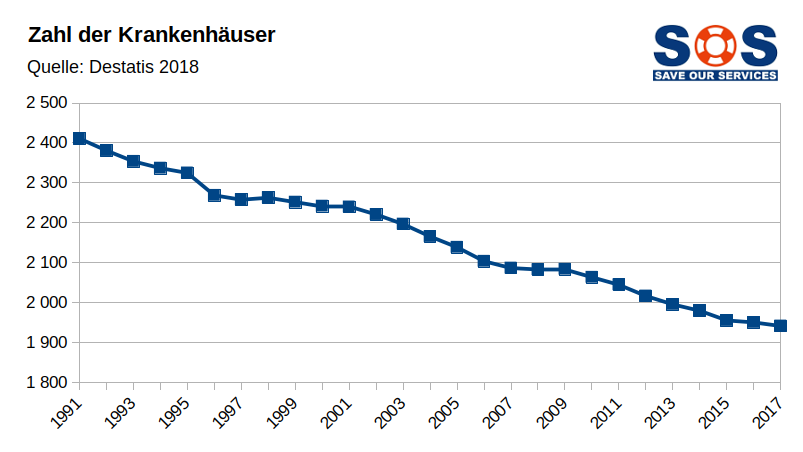

Die Flurbereinigung unter den Krankenhäusern vollzieht sich bereits seit Jahren. Zwischen 1991 und 2017 schrumpfte die Zahl der Kliniken bundesweit von 2.411 auf 1.942 Einrichtungen (siehe Grafik). Auch die Bettenzahl der Häuser wurde in diesem Zeitraum dezimiert, von 665.000 auf 497.000.

Hinzu kommt die schleichende Auszehrung vieler Häuser durch Stationsschließungen, unter anderem in der Notaufnahme, der Geburtshilfe, der Kinder- und Altenmedizin. Dieser Prozess geht weitgehend unreguliert vonstatten. Anstelle einer politischen Planung, die die medizinische Nahversorgung und gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen garantiert, herrscht das Spardiktat.

Während die Landesregierungen ausreichende Investitionsmittel für die Kliniken verweigern, blockiert die Bundespolitik die notwendige Finanzierung der Personalkosten. Kehrseite ist ein eklatantes Lohndumping in der Pflege und den Versorgungsdiensten, das zu erheblichem Personalmangel und Überausbeutung der verbliebenen Kräfte führt.

Ausverkauf: Privatisierung von Kliniken

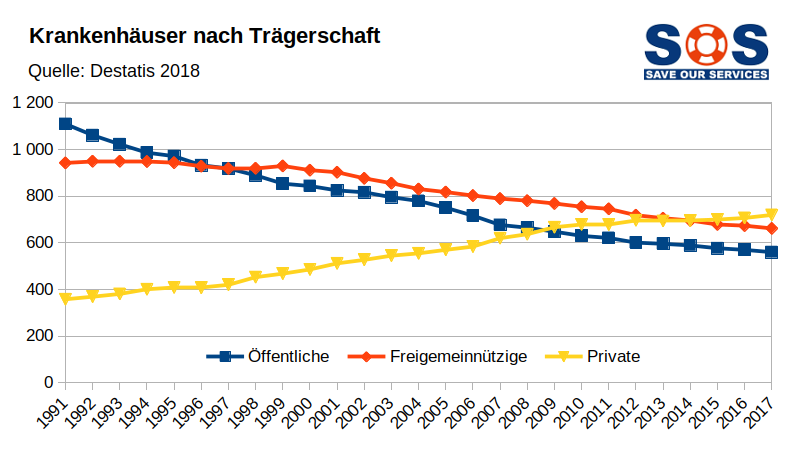

Verschärfend tritt die Ökonomisierung und Privatisierung der verbliebenen Krankenhäuser hinzu. Während die Zahl öffentlicher und gemeinnütziger Häuser schrumpft, nehmen die Privatkliniken zu (siehe Grafik). Über 37 Prozent der Einrichtungen befinden sich schon in privater Hand, darunter Klinikketten wie Helios, Asklepios, Sana, Rhön oder Ameos.

Da die meisten privaten Kliniken kleiner sind als öffentliche und gemeinnützige, entfallen auf sie allerdings nur knapp 19 Prozent der Krankenhausbetten. Dennoch schwächen sie das System der Klinikfinanzierung, denn sie zweigen Gewinne der Häuser an ihre Anteilseigner ab. Diese Möglichkeit verdanken sie der Regierung von Helmut Kohl (CDU), die es den Krankenhäusern 1985 erstmals erlaubte, Gewinne zu machen.

Politik verschärft Sparzwänge

Im Jahr 1992 erhöhte die Kohl-Regierung den Privatisierungsdruck, indem sie die kostendeckende Vergütung der Krankenhausleistungen abschaffte (das sogenannte Selbstkostendeckungsprinzip). Einen weiteren Privatisierungsschub verdanken wir der rot-grünen Bundesregierung mit der Einführung der Fallpauschalen ab 2004. Seither werden die Krankenhausleistungen mit meist viel zu knapp bemessenen Pauschalen für einzelne Behandlungsprozeduren vergütet.

Der dadurch verschärfte Kostendruck war besonders stark für öffentliche Krankenhäuser, die eine Grundversorgung sicherstellten, die nicht mehr entgolten wurde. Da viele Kommunen die höheren Defizite ihrer Kliniken nicht mehr ausgleichen konnten, entschlossen sie sich zum Verkauf - ein Schritt, den auch diverse freie Träger gingen (vor allem Wohlfahrtsverbände und Kirchen). Bis heute setzen die Fallpauschalen öffentliche und freie Träger unter erheblichen Druck, sich dem Geschäftsgebaren der Privaten anzupassen.

Lohndumping erzeugt Personalmangel

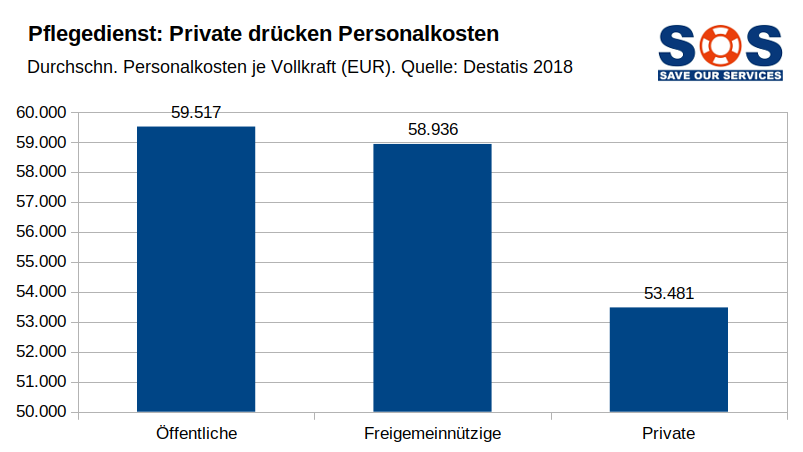

Ihre überproportionalen Gewinne erzielen die Privatkliniken durch die Konzentration auf die im Fallpauschalensystem lukrativeren Behandlungen (etwa in der Kardiologie und Orthopädie) und durch das Lohndumping. Allein für Pflegekräfte geben Privatkliniken im Schnitt 10 Prozent weniger aus als öffentliche Einrichtungen - eine jährliche Einsparung von über 6.000 Euro pro Pflegekraft (siehe Grafik). Bei den Beschäftigten in den technischen und Versorgungsdiensten sparen sie im Vergleich zu öffentlichen Kliniken noch höhere Summen ein.

Während den Krankenkassen durch die Gewinnabschöpfung der Privaten alljährlich dreistellige Millionenbeträge verloren gehen, verschärft das Lohndumping den Personalmangel. 17.000 offene Pflegestellen vermeldet das Deutsche Krankenhausinstitut. Die Gewerkschaft ver.di geht von bis zu 70.000 fehlenden Pflegekräften aus.

Für Patient*innen außerhalb der großen Ballungszentren sind die Folgen von Ökonomisierung und Privatisierung besonders fatal. Denn über den Weiterbetrieb von Krankenhäusern wird nicht mehr auf Grundlage des örtlichen Versorgungsbedarfs entschieden, sondern anarchisch nach der Kassenlage. Bei privaten Trägern dient als einzige Richtschnur die Rendite, bei Ländern und Kommunen das Budget. Die Haushaltslage bestimmt, ob Städte notleidenden Kommunalbetrieben aus der Patsche helfen können.

Proteste gegen Kliniksterben

Gegen diese Logik treten immer mehr Bürger*innen auf den Plan. Sie protestieren gegen Klinik- und Stationsschließungen, die nicht nur die Gesundheitsversorgung beeinträchtigen, sondern auch die lokale Beschäftigung und die Wirtschaftskraft. Denn längst sind nicht nur abgelegenere Regionen vom Krankenhaussterben bedroht, sondern zahllose Klein- und Mittelstädte. So schloss im vergangenen Jahr das Krankenhaus im fränkischen Hersbruck, einem Mittelzentrum mit 13.000 Einwohner*innen. Gegen diesen Beschluss hatte eine Bürger*inneninitiative vergeblich protestiert.

Proteste gegen Klinik- und Stationsschließungen gibt es im ganzen Land, doch finden sie noch viel zu wenig Beachtung. Am rheinland-pfälzischen Mittelrhein demonstrierten Bürger*innen gegen das drohende Aus für die Loreley-Kliniken in Oberwesel und Sankt Goar. In der Hansestadt Havelberg (Sachsen-Anhalt) gingen die Menschen kürzlich auf die Straße, um gegen das geplante Ende der dortigen Klinik zu protestieren. In Mecklenburg-Vorpommern richten sich Proteste gegen die Schließung der Geburtsstation in Crivitz und der Kinderstation in Parchim.

Weil diese Flurbereinigung ihre Ursachen in der verfehlten Sparpolitik der Bundes- und Landesregierungen hat, initiierte der Rothenburger Mediziner Rainer Hoffmann eine bundesweite Petition zum Stopp des Krankenhaussterbens im ländlichen Raum. Die Petition fordert Bundes- und Landesregierungen auf, eine wohnortnahe Krankenhausversorgung sicherzustellen. Nachdem sie das erforderliche Quorum erzielte, reichte die Plattform openPetition sie Ende Januar 2020 beim Petitionsauschuss des Bundestags ein.

Bertelsmann-Stiftung gießt Öl ins Feuer

Wie wichtig der bundesweite Widerstand gegen das Kliniksterben ist, führt die Bertelsmann-Stiftung vor Augen. Im Juli 2019 forderte sie die Schließung von weit über der Hälfte der deutschen Krankenhäuser. Eine Simulationsstudie habe ergeben, dass deren Zahl auf unter 600 gesenkt werden sollte. Durch die Konzentration würde die Versorgungsqualität der verbliebenen Häuser steigen, was wichtiger sei als deren Erreichbarkeit. "Eine primäre Orientierung an Fahrzeiten ginge dagegen in die falsche Richtung", so die Konzern-Stiftung.

Schlimmer noch: Am Tag der Studien-Veröffentlichung brachte die ARD zur besten Sendezeit eine Dokumentation, die die steilen Thesen der Bertelsmann-Stiftung in einseitiger Weise unters Volk brachte. Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig der Einsatz für den Erhalt der wohnortnahen Gesundheitsversorgung ist. Denn setzen sich Konzerne und Mainstream-Medien durch, wird die regionale Daseinsvorsorge immer weiter dezimiert.